(A cura di Gaia Soldati, INGV)

Oggetto: cella di Lucas (rivelatore di radon)

Oggetto: cella di Lucas (rivelatore di radon)

Esperienza: Il monitor dello strumento mostra il numero di impulsi (fotoni), proporzionale alla concentrazione di radon nell’aria.

La cella di Lucas è infatti rivestita con solfuro di zinco, il quale emette luce (fotoni) se colpito dalle particelle alfa

(emesse quando il radio-226 decade in radon-222).

Commento divulgativo:

Il radon è un gas nobile radioattivo, inodore e incolore, che si trova frequentemente in natura. La sua misurazione è fondamentale, visto che non possiamo percepirne la presenza basandoci sui nostri sensi, senza strumenti specifici.

IL RADON

Il radon viene prodotto come risultato del decadimento dell'uranio, che è presente naturalmente nel sottosuolo. Quando l'uranio decade, forma un insieme di elementi radioattivi, e il radon è uno dei gas emessi in questo processo. Questo gas ha un tempo di dimezzamento relativamente breve, pari a circa 3,8 giorni, e tende ad accumularsi in ambienti chiusi, specialmente in aree sotterranee o seminterrate come scantinati e grotte.

La rilevanza del radon è sia geologica che sanitaria. Dal punto di vista geologico, è considerato un importante indicatore delle attività sismiche e vulcaniche, con studi che mostrano come le variazioni nelle concentrazioni di radon nel suolo possano anticipare eventi di stress nella crosta terrestre. Per queste finalità, l’INGV ha realizzato la rete IRON di monitoraggio del radon sul territorio nazionale.

Fondamentale è il suo impatto sulla salute: secondo l'OMS, l'esposizione al radon è la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. Quando inalato, il radon emette particelle alfa che nel lungo termine possono danneggiare le cellule polmonari.

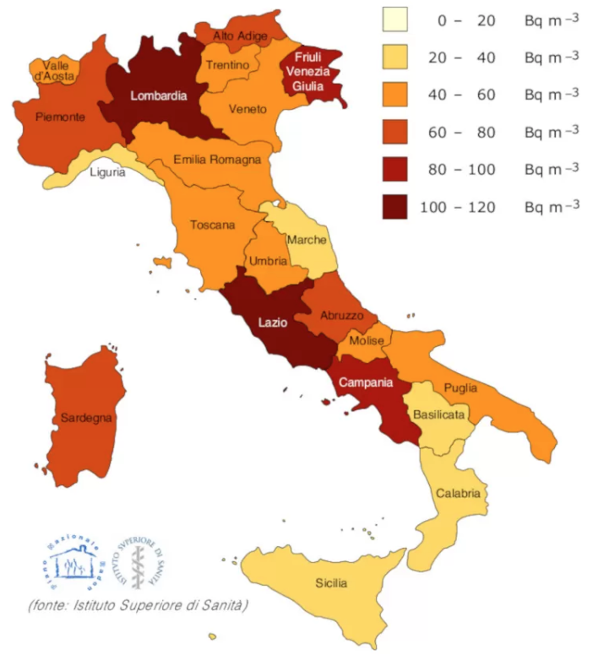

Il radon si presenta in diverse concentrazioni a seconda della geologia locale e delle strutture edilizie. È particolarmente comune in zone con elevate concentrazioni di uranio nel suolo, come le aree vulcaniche. Gli edifici possono diventare ricettacoli di accumulo a causa delle loro caratteristiche strutturali, come fessure nei muri, giunzioni tra pavimenti e pareti, passaggi per gli impianti e l'uso di materiali da costruzione come tufi e pozzolane.

La misurazione del radon è essenziale per garantire la salute pubblica. Tutti i metodi di misura si basano sulla rilevazione dei prodotti di decadimento che il radon emette. Esistono sia dispositivi attivi, che offrono un monitoraggio continuo e che sono generalmente più costosi, sia dispositivi passivi, che misurano la concentrazione di radon su periodi che possono variare da mesi a anni e sono di costo inferiore. I metodi passivi includono rivelatori di tracce nucleari, camere a ionizzazione e rivelatori a carbone attivo, mentre tra i dispositivi attivi troviamo camere a scintillazione e rivelatori a semiconduttore.

In termini di normative e regolamentazioni, la media delle concentrazioni di radon a livello globale è di circa 40 Bq/m³, mentre

in Italia è di 70 Bq/m³, superiore alla media europea. Il D.Lgs 101/2020, che recepisce la direttiva EURATOM 2013/59, ha abbassato il livello di azione a 300 Bq/m³, richiedendo il monitoraggio di aree considerate a rischio, come luoghi di lavoro, edifici pubblici e abitazioni. Queste misure mirano a garantire un ambiente sicuro e a prevenire problemi sanitari legati all'accumulo di radon.